NYT, 영화학도 통역사 활약 조명

달시 파켓은 절묘한 영문자막 화제

봉 감독, LA 한식당 소반서 뒤풀이

스탭 등 50명과 새벽 5시까지 술

|

9일(현지시간) 아카데미 시상식에서 봉준호 감독 옆에 선 통역사 샤론 최. [AFP=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

영화 ‘기생충’이 제92회 아카데미 4관왕을 기록하면서 수상의 특급 조력자로 주목받는 이들이 있다. 아카데미 시상식 시즌 내내 봉준호 감독의 ‘언어 아바타’로 활약한 통역사 최성재(샤론 최·25)씨와 영문자막 작업을 한 달시 파켓(46)이다.

“그녀는 완벽했고, 우리는 모두 그녀에게 의존한다.” 봉준호 감독이 최씨를 추켜세우며 한 말이다. 뉴욕타임스(NYT)가 9일(현지시간) 시상식 직후 별도 기사에서 최씨를 조명했다. NYT는 “그녀는 레드 카펫과 심야 TV 출연을 통해 봉 감독의 연설, 인터뷰를 통역했으며 아카데미 시상식에서 4차례 무대에 올랐다”며 “봉 감독은 ‘E!’인터뷰에서 ‘(샤론 최가) 엄청난 팬덤을 가진 것으로 안다’고 말했다”고 전했다.

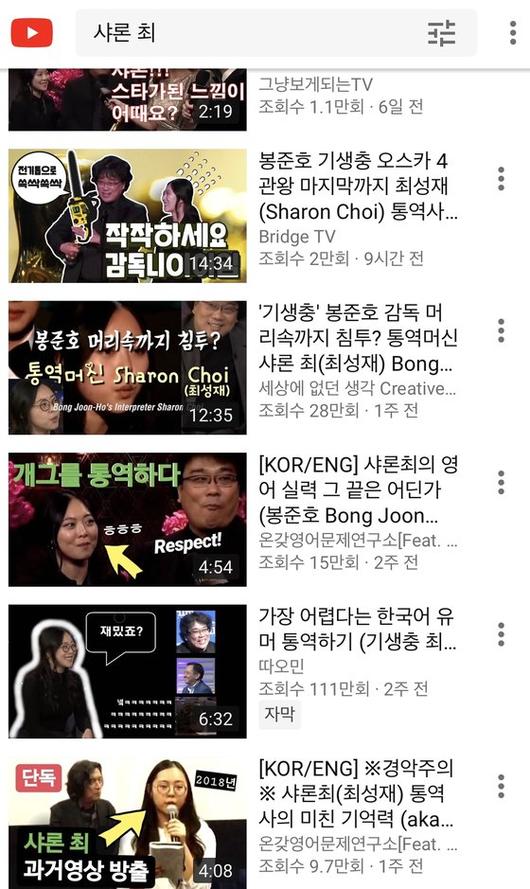

봉 감독이 언급한 ‘팬덤’은 과장이 아니다. SNS에는 “귀에 쏙, 적절하고 깔끔한 어휘력” “미친 기억력” 등의 찬사가 쏟아진다. 최씨가 봉 감독의 의도는 물론 유머까지 정확하게 전달했다는 거다. 통역 장면을 담은 유튜브(Youtube) 영상 중 조회 수 100만 회를 넘긴 것들도 많다. 최씨에 대해선 알려진 게 거의 없다. 봉 감독은 시상식 후 인터뷰에서 “최씨가 대학에서 영화를 공부했고 현재 장편 영화를 각본을 쓰며 준비 중이다. 나도 그가 쓴 각본의 내용이 궁금하다”고 말했다.

|

유튜브에 뜨는 통역 영상들. [사진 유튜브 캡처] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

회자되는 최씨의 통역 사례중 하나는 지난해 12월 ‘투나잇쇼’ 출연 때다. 진행자가 영화 내용을 묻자, 봉 감독은 “스토리를 모르고 봐야 재미있다”라고 답했다. 이를 “the film is the best when you go into it cold”라고 구어체로 전했다.

|

달시 파켓 |

1997년 처음 한국에 온 그는 한국영화 영문 웹사이트(Koreanfilm.org)를 운영하며, 영화 평론가, 번역가, ‘들꽃영화상’ 집행위원장으로 활약 중이다. 그는 지난해 ‘기생충’이 칸 종려상을 받은 뒤 중앙일보와 한 인터뷰에서 “(영문)초고를 만들어 봉 감독과 대사 한 줄, 한 줄 매만지며 어울리는 단어를 찾아 나갔다”고 했다. ‘짜파구리’(짜파게티와 너구리 라면을 섞어 끓인 것)는 라면과 우동을 합친 ‘람동(ramdon)’이라 번역했다.

한편 아카데미 시상식에서 “내일 아침까지 술을 마실 준비가 돼 있다”고 말했던 봉 감독은 실제로 다음날 오전 5시까지 술자리를 이어갔다. LA 타임스에 따르면 10일(현지시간) 새벽 시상식이 끝난 뒤 봉 감독과 송강호, 조여정 등은 로스앤젤레스 웨스트 헐리우드의 프라이빗 클럽 ‘소호하우스’로 자리를 옮겼다. 오전 12시 30분을 가리킨 심야 시간에 클럽에는 김밥·오이김치·불고기·계란말이 같은 한식이 차려졌다. 클럽에는 노래방 기계도 놓였다. 봉 감독은 트로피를 쥐고 “렛츠 드링크(Let’s drink)”라고 유쾌하게 말했다고 LA타임즈는 전했다.

인근의 비버리힐즈의 월리스 애넌버그 센터에선 미국의 패션 잡지 ‘베니티 페어’가 주최한 파티가 열렸다. 아카데미 시상식날 후보들과 유명인들이 모이는 뒤풀이 자리다. 참석자들이 하품을 하기 시작하던 새벽 1시 무렵 봉 감독이 나타났다. 워싱턴포스트는 “누군가 ‘봉이 도착했다!’고 외치는 소리가 들렸고, ‘작은 아씨들’로 작품상을 놓고 봉 감독과 경쟁한 감독 그레타 거윅을 비롯한 많은 이들이 봉 감독을 맞이할 채비로 술렁였다”고 보도했다. 파티장은 “봉! 봉! 봉!” 연호로 들썩였다.

봉 감독의 밤샘 뒤풀이는 여기서 끝나지 않았다. 20여분 만에 파티장을 떠난 봉 감독은 LA 한인타운으로 자리를 옮겨 아카데미 4관왕의 기쁨을 이어갔다. 장소는 간장게장을 주메뉴로 파는 작은 한식당 ‘소반’이었다. 봉 감독과 출연 배우들, 배급사와 스탭들까지 총 50명의 기생충팀은 30석이 되지 않는 조그만 식당에서 오전 5시께까지 얘기를 나눴다고 한다.

이은주·나원정·서유진 기자 julee@joongang.co.kr