[고창여행]미당 서정주문학관

![]()

예전에 나는 미당 서정주 선생이 고창 출신인지를 모르고 있었다.

한 5~6년 전 쯤으로 기억이 되는데, 자주 가는 고창이기에 내 나름대로는 이곳 저곳을 거의 다 보았다고 생각을 하고 있었는데 정확히 어디를 다녀 오던 길인지는 기억이 나지 않지만 도로가에서 미당 서정주 문학관이라는 안내판을 보고 무심결에 들어간 적이 있었다

들어가면서도 서정주 문학관이 왜 여기에 있지? 하며 나의 무지함을 여과없이 들어 내면서 갔었다.

정말 한적한 시골마을의 작은 학교건물에 만들어져 있는 문학관을 처음 보았을 때는 다시 초등학교에 온 것 같은 포근함과 함께 서정주 선생이 사용했던 유품들 위주의 소박한 전시물들이 좋았던 기억이 난다.

그 기억을 되살려 다시한번 서정주문학관을 만나기 위해 초여름의 햇살이 뜨겁던 날에

서정주 문학관을 다시 찾았다.

예전에 왔을 때와 달리 들어가는 건물 입구 문에 있는 담쟁이들의 잎들이 훨씬 더 무성해져 있고,

저 멀리 보이는 전망대 건물의 담쟁이도 꽤 많이 자라서 건물의 한 쪽면을 감싸 안고 있어 멋스러움과 함께 문학관 전체의 전경을 한층 더 운치있게 보여주고 있다

그 문을 지나 들어가자 문학관 입구쪽에 제법 많은 사람들이 운집해 있고 안내자가 마이크를 잡고 식사 안내를 하고 있어 무슨 행사가 있는가 싶어 조용히 즐기려던 내 계획이 무산되는 것 같아 선뜻 문학관 안으로 발걸음을 하지 않고 건물 주변부터 천천히 돌아 본다.

문학관의 전망대 높은 건물 뒤로 보이는 산을 타고 뭉게 뭉게 피어 오르는 파란 하늘에 하얀 구름이 여름날 한적한 시골의 하늘 모습을 그대로 보여 주고 있다.

좌측에 있는 화단에는 이제 봄에 피었던 예쁜 꽃들이 뜨거운 햇살에 지친 듯 꽃 잎을 떨어 뜨리고 있고 그래도 끝까지 제 모습을 지켜보려는 꽃들은 조금 빛바랜 모습으로 화단을 지키고 있다.

그 화단 위로 커다란 자전거 조형물이 막 달려 나갈 것 같은 모습으로 세워져 있다.

이 자전거가 예전에도 있었는지 아무리 생각을 해봐도 기억이 나지 않는다.

지금 내가 자전거를 보고 있다는 사실이 중요한데, 괜한 것에 신경을 쓰고 있어 별 스럽다는 생각을 해본다.

햇살을 받으며 멋있게 서있는 자전거 조형물이 무엇을 의미할까? 하고 안내판을 드려다 보니

"자화상"이라는 시에서 "자신을 키운 건 8할이 바람이었다" 는 내용을 형상화 하였다고 한다.

오늘 서정주 문학관에 왔기에 적어도 서정주 선생의 시 한편은 소개를 하는 것이 예의 일 것 같아 자전거 조형물과

연관이 있는 "자화상"이라는 시를 옮겨 본다.

애비는 종이었다. 밤이 깊어도 오지 않았다.

파뿌리 같이 늙은 할머니와 대추꽃이 한 주 서 있을 뿐이었다.

어매는 달을 두고 풋살구가 꼭 하나 먹고 싶다 하였으나... 흙으로 바람벽한 호롱불 밑에

손톱이 까만 에미의 아들.

갑오년 이라든가 바다에 나가서는 돌아오지 않는다 하는 외할아버지의 숱 많은 머리털과

그 커다란 눈이 나는 닮았다 한다.

" 스물 세 해 동안 나를 키운 건 팔할이 바람이다.

세상은 가도가도 부끄럽기만 하더라

어떤 이는 내 눈에서 죄인을 읽고 가고

어떤 이는 내 입에서 천치를 읽고 가나

나는 아무것도 뉘우치진 않을란다.

찬란히 틔워 오는 어느 아침에도

이마 위에 얹힌 시의 이슬에는

몇 방울의 피가 언제나 섞여 있어

볕이거나 그늘이거나 혓바닥 늘어뜨린

병든 수캐마냥 헐떡거리며 나는 왔다. "

자전거 조형물에서 꼼꼼히 자화상이라는 시를 읽어 보지만, 아무리 생각울 해봐도 시의 뜻을 이해하지는 못하겠다. 나는 가끔 이런 시들이 싫다는 생각을 한다.

아무리 작품이라도 많은 이들이 쉽게 이해하고 공감을 할 수 있게 쉽게 쓰면 안되는 걸까?

그렇게 쓰면 시의 격이 떨어지는 걸까?

이해하지 못하는 시를 뒤로 하고 문학관 입구로 걸어가서 사람들 속으로 가본다.

안내하는 사람이 하는 소리를 들어보니, 오늘 걷기행사를 하고 이곳에서 점심을 먹는가 보다.

사람들이 점점 더 많아 지지만, 다행히 이들이 이곳에 온 것은 식사를 하기 위함이라 전시실로 들어 가는 사람들은 거의 볼 수가 없어 나 혼자만이 여유롭게 전시관을 둘러 볼 수 있다.

전시관의 내부는 에전과는 확 바뀌어져 있다.

1층 전시실은 세련된 유리 전시장이 가운데에 서 있고, 벽에는 서정주 선생의 작품이 들어 있는 액자들로 가득하게 바뀌었다.

또 예전에는 전시실로 사용하지 않았던 곳이었던 전망대 건물이 전망대로 올라 가는 층마다

전시실로 바뀌어서 많은 전시물들로 채워져 있다.

예전보다 한층 더 세련되게 전시는 되어 있지만, 시골학교의 분위기와는 조금 덜 어울린다는 나만의 생각을 해본다. 내 생각에도 문제는 있다.

자꾸 예전의 시골스러운 소박한 모습만을 추구하고 있는 것이 말이다.

미당 서정주 선생은 전북 고창에서 출생했고, 일제강점기 때 창씨개명을 하고 근대교육까지 받았던 부친의 덕택으로 유복한 어린 시절을 보냈다.

1915년에 탄생한 미당은 85년에 걸친 생애 동안, 1936년 등단 이후 무려 64년에 걸친 시작 생활을 통해서 900여 편의 시와 15권의 시집을 세상에 내 놓았다.

이런 서정주 선생은 한국 문학계에서 독보적인 영향력을 행사하였지만, 일제 강점기 때에 태평양 전쟁을 찬양하고, 조선인의 전쟁 참여를 독려하는 시와 글을 통해 친일 행위를 하는 커다란 과오를 범했다.

훗날 그는 자서전에서 그의 친일 행위에 대해 "일본이 그렇게 쉽게 질 줄 몰랐다"고 고백을 하였다고 한다.

이 고백을 들으니 역으로 일본이 쉽게 지지 않았다면 계속 친일 행위를 했을 거라는 생각이 들기도 한다. 그래도 전시관에는 친일 시들도 숨기지 않고 전시를 해놓아 전시자의 의도와 의미를 조금은 이해할 것 같다.

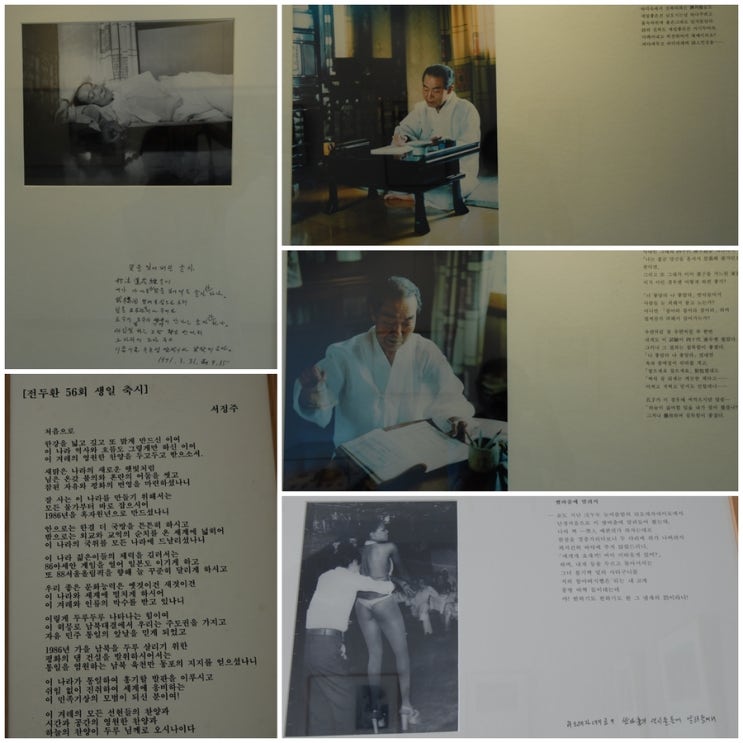

전시실에 그 많은 시들을 일일이 다 볼 수는 없었지만, 우연히 발견한 두 시에서 하나는 나를 알 수 없는 미궁 속에 빠지게 했고, 다른 하나는 그나마 서정주 선생의 인간적인 면과 함께 장난스러움을 느낄 수가 있었다.

"전두환 56회 생일 축시"를 발견하고는 뒷통수를 크게 한방 맞는 것 같은 기분이 든다.

전시실 곳곳에 있는 사진속의 서정주 선생의 모습을 보면 아주 강단있고 고집스러운 인상으로 보여 지는데,친일 행위도 모자라 군부시대에서 이런 처세까지 해야 했었나 하는 생각에 불쾌하고 씁스레한 기분을 감출 수가 없다.

도저히 이해가 안되어 서울로 돌아와 여행기를 쓰기 전에 서정주 선생에 대한 자료를 찾아 보니 군부독재와 유신독재 체제에서의 처신으로 인해 문학적 명성과는 달리 역사적 평가에 대해서는 매우 부정적인 평가를 받고 있음을 알게 되었다.

왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 아무리 생각을 해도 이해가 되지를 않는다.

열번 백번 양보해서 일제 강점기 때의 친일행위는 뒤로 하고라도, 군부치하에서의 그의 행위는 납득이 안된다. 결국 그는 권력앞에 무력한 인간이던가 아님 해바리기형 인간이었단 말인가 하는 참담한 마음이다. 군부시절에는 이미 문학적 명성을 얻고 있을 때 였는데, 왜 그랬을까?

다른 한 시는 "쌈바 춤에 말려서" 라는 시 인데, 사진과 함께 있는 시를 읽으면 그 당시의 상황이 떠올라 우습기도 하고 재미있다는 생각을 갖게 한다.

그 시의 내용을 보면 쉽게 알 수 있으므로 여기에 옮겨 본다.

" .... 余서도 지난 戊午年 늦여름 밤의 리오데자이네로에서

난생 처음으로 이 쌈바춤에 말려들어 봤는데

나의 짝 - 黑人 여편네가 하자는대로

한참을 껑충거리다보니 두다리에 쥐가 나버려서

퍽지건히 바닥에 주저 앉았드러니

<애개개 요새끼! 머이 이따웃게 있어?> 하며,

내게 등을 두르고 돌아서서는

그녀 볼기짝 밑의 사타구니를

저희 할아버지 뻘은 내 코에

몽땅 바짝 들이 대는데

야! 찐하기도 찐하기도 한 그 냄새의 罪이라니! "

전망대 건물의 꼭대기에 올라가 한 눈에 내려다 보이는 아늑하고 소박한 시골의 전경을바라보고 있으니 발견한 서정주 선생의 시에서 느꼈던 상반된 감정도 잊게 된다.

그래서 사람에게는 양면성이 있다는 말이 틀리지 않다는 생각이 든다.

문학관 건물을 나와 서정주 선생의 생가가 있는 곳으로 작은 다리를 건너 가 본다.

이 생가는 서정주 선생이 태어난 집으로 방치되어 오던 집을 2001년 8월에 복원을 하였다고 하는데

별로 특이할 것도 없는 집으로 어떤 의미나 가치를 보여 주지 못하고 있는 것 같았다.

다만 생가로 들어 가는 공터에 있는 "다섯 살때" 라는 시와 그 시를 형상화한 잠든 아이의 조각상이 더 마음에 와 닿는다.

문학관으로 돌아와 다시 한번 문학관의 전경을 눈으로 마음으로 담아 본다.

초여름 한 낮의 태양은 따갑지만, 드넓은 파란 하늘에 피어 오르는 뭉게구름이 건물 위로 걸쳐 있는 소박한 모습이 다시한번 내 눈과 마음을 즐겁게 해준다.

오늘은 이곳에서 저 아름답고 편안한 시골의 풍경을 보지 못했다면, 아마 많은 후회감을 가지고 돌아갈 뻔 했다는 생각이 든다.

'♧ 시와 文學 그림 > 문화 탐방 & 기행' 카테고리의 다른 글

| 고창여행/미당서정주 문학관/안현 돋음볕마을/서정주 생가 (0) | 2016.12.22 |

|---|---|

| [커버스토리] 내 누님 같이 생긴 꽃, 많이도 새끼쳤구나 (0) | 2016.12.22 |

| [커버스토리] 육자배기 소리 끊겼지만, 담장도 구릉도 노란 꽃 찬란하네 (0) | 2016.12.22 |

| 고창여행/미당 서정주 문학관/ 돋음볕 마을/서정주 생가 (0) | 2016.12.22 |

| 김유정문학촌...강원도 춘천<동영상과 사진> (0) | 2013.08.07 |