인도 두뇌들 “가자, 동아시아로”

성장 잠재력 큰 韓·日·홍콩 진출 늘어…

日 거주 인도인 5년새 10배이상으로

뉴델리=이인열특파원 yiyul@chosun.com

입력 : 2007.01.29 00:02 / 수정 : 2007.01.29 00:28

-

‘동쪽을 보라(Look East).’뛰어난 영어 실력과 두뇌로 미국 실리콘밸리를 장악했던 인도인들이 동아시아로 몰려들고 있다.

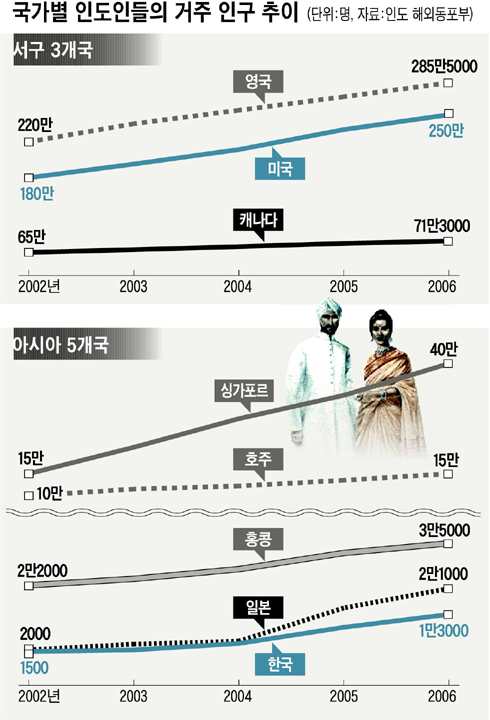

인도 남부 명문(名門)인 마드라스 대학 컴퓨터학과를 졸업한 발람(Ballam·36)은 3년 전부터 일본 도쿄(東京)에서 일한다. 소니 계열사의 소프트웨어 연구원이다. 인도의 실리콘 밸리로 불리는 벵갈루루에서 10년 경력을 쌓은 그에게 일본 회사는 1억원의 연봉을 보장했다. 그는 “앞으로 인도 역시 아시아에서 승부를 걸 수밖에 없기 때문에 미리 도전하는 것”이라고 말했다. 일본에 거주하는 인도인은 최근 5년(2002~2006년) 사이 1000% 이상(2000→2만1000명) 증가했다. 도쿄엔 ‘인디아 타운’과 인도식 교육이 가능한 국제학교도 2 곳 생겼다.

인도 폰디체리 대학 MBA(경영학석사) 출신인 마노할(Manohal·30)은 2년 전부터 중국 상하이(上海)의 마케팅 회사에서 일한다. 그는 “어릴 때는 고향에 있는 하이데라바드의 버스 정류장이 세계에서 제일 크다고 생각했고 나중엔 미국이 세계 제일 부자라고 믿었지만 이젠 상하이가 더 클 수 있다고 믿게 됐다”라고 했다.

-

인도 마드라스대 컴퓨터공학과 석사 출신인 바부 발라미벨루(Balamivelu·31)씨는 2년 전부터 한국 씨티은행에서 비즈니스 매니저로 근무 중이다. 그는 “앞으로 최소한 5∼6년쯤 더 한국에서 일할 생각”이라고 했다. 발란(Balan·여)씨는 인도 마르디바대학을 졸업하고 IT기업인 S&S 한국지사에서 일한다. 그는 “한국 IT업계는 시장 수요가 커서 그만큼 잠재력이 있다. 더 많은 인도인들이 실리콘밸리 대신 아시아로 몰려올 것”이라고 말했다. 지난 2002년 한국에 사는 인도인은 1500명이었으나 작년엔 1만3000명으로 늘어났다.

한국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 호주 등으로 몰려드는 인도인들의 ‘동방러시’는 인도 정부의 동방정책에 힘입은 바 크다. 인도 정부가 지난 1991년 경제개방에 나서면서 한국, 일본 등을 배우자고 내세운 구호가 이젠 아시아 시장으로 달려가자는 의미로 바뀌고 있다.

만모한 싱(Singh) 총리는 지난 14일 “아세안(동남아국가연합) 10개국과 자유무역협정(FTA)을 적극적으로 추진하겠다”고 했다. 인도국제경제관계연구소(ICRIER)의 아미트 바트라 수석연구원은 “아시아 시장을 확보하지 못하면 미래 세계 경제의 주도권을 확보할 수 없을 것”이라고 말했다.

이런 흐름을 타고 인도 내에서도 동아시아 문화코드가 자리 잡기 시작했다. 인도의 인기영화 ‘아미르 칸스 딜 차타 하이’는 호주에서 촬영됐고, ‘갱스터’란 영화는 한국의 서울과 부산을 배경으로 만들어졌다. 시장조사기관 트랜스리서치의 우다이 차울라 사장은 “인도인들이 미국, 유럽 이외의 아시아에서도 인도인을 손짓한다는 사실을 이제야 깨달았다”고 말했다.

앞으로 한국의 테헤란로, 중국의 중관춘(中關村), 일본의 아키하바라(秋葉原)가 ‘인도인들의 실리콘밸리’가 되지 말라는 법도 없을 듯하다.

'◈◈ 海外 聖地순례 > 海外여행絶景*국제' 카테고리의 다른 글

| 홍해 [紅海, Red Sea] (0) | 2007.02.27 |

|---|---|

| 윈도우 배경 화면 실제 장소는 어디일까? 1년 추적 밝혀내 (0) | 2007.02.24 |

| 진화하는 해외여행 `S·E·L·F족` [중앙일보] (0) | 2007.02.24 |

| [글로벌아이] 다시 강대국 각축장 된 중동 [중앙일보] (0) | 2007.02.14 |

| [포토르포] 세계의 관광지로 각광받는 남아프리카공화국 (0) | 2007.01.14 |